Retour des lectures « obligées », c’est-à-dire pour tels ou tels travaux. Mais c’est un plaisir: mon copain Vivian Amalric a relancé la machine pour la réunion du volume Jeunes détectives, les vies en « Bibliothèque rouge », dont je lui ai confié la gestion. Je dois écrire plusieurs articles pour ce volume, et je suis donc en pleines lectures de polars jeunesse anciens — en l’occurrence, pour le moment, les Malcolm Saville. Inconnu en France, cet auteur anglais fut sans doute le principal concurrent d’Enid Blyton dans les années 50-60, mais avec un niveau stylistique et une profondeur humaine incomparables. En fait, je crois que les Saville sont vraiment parmi les meilleurs livres de ce genre que j’ai lu. Ses héros sont extrêmement attachants, très bien campés, il y a un peu de psychologie, une bonne dose de réalisme, une vraie attention aux autres, un très bel « esprit des lieux » également (Saville écrivit aussi beaucoup de guides touristiques), des descriptions et des situations captivantes… J’adore, quoi. Et tant pis si ça n’a jamais été traduit, à une exception, j’estime qu’un tel auteur mérite son propre chapitre. J’ai relu les premiers « Club des Cinq » (en V.O.) et bon sang que c’est atrocement mal écrit, et rudimentairement brossé! Ça pique les yeux. Malcolm Saville, par comparaison, est un véritable baume.

Archives de catégorie : Bibliothèque rouge

#2358

Tea time? Si vous passez sur cette page depuis un moment, vous aurez peut-être (!) remarqué que Londres est une vieille passion mienne… Alors dans mes propres bouquins, bien obligé, j’y revenais encore et encore : l’East End de Jack l’Éventreur, le West End de Sherlock Holmes et celui d’Hercule Poirot, le beau livre Géographie de Sherlock Holmes, un Yellow Submarine sur Londres, dans le temps…

Et puis en discutant avec le professeur Mauméjean de l’avenir de la collection Bibliothèque rouge, je ne sais plus exactement comment l’idée s’est décantée, mais une approche purement des villes, des espaces urbains eux-mêmes, s’est peu à peu dégagée. J’avais déjà établi le plan d’un livre sur Londres, il y a quelques années, avais demandé une subvention pour l’écrire… et l’avais obtenue ! Mais, las, l’éditeur avait aussitôt disparu, et la subvention était bien trop maigre pour me permettre de passer à Londres un temps raisonnable. Alors de tout cela, et puis encore d’une discussion avec le comptable des Moutons électriques (!), Frank, qui me parla de ce terme de « physionomie » pour un type de livres qui avait complètement disparu, et encore quelques lectures pour me faire une meilleure idée de la faisabilité d’un projet aussi particulier (notamment une histoire de l’impressionnisme), finalement deux livres prirent forme. Un volume sur Paris et un autre sur Londres, forcément. Je me déchargeais vite du job lutécien sur le commissaire Mare, pour ne garder que ce Londres, une physionomie, tant voulu, tant rêvé (allez, j’ai quand même écrit trois chapitres du Paris). Aujourd’hui le voici, le transporteur en a apporté une palette ce matin : 3 cm d’épaisseur, 384 pages, une préface (co-écrite avec Alexandre Mare), 30 chapitres (dont 13 par moi)…

Une étape, assurément : enfin le livre sur Londres que je rêvais de faire ; concrétisation de tant d’années de dérive (au sens psychogéographique du terme) dans ces rues. Et sans doute mon dernier essai, car je veux revenir à la fiction (enfin, il y aura encore le 3e Dico féerique, mais est-ce de l’essai ou de la fiction ? Un peu des deux bien entendu).

#2340

Déjà autrefois, un écrivain, Christian Léourier, avait-il tenté de faire usage du point de vue des bêtes pour nous montrer Paris. Le Chemin de Rungis (1990) était hélas trop inféodé à la fable et trop peu attentif aux paysages de la ville pour que l’épopée de ces rats chassés la destruction des Halles et allant s’installer à Rungis transcende son support, celui d’un simple roman pour enfants. Il y a pourtant beaucoup à apprendre, en regardant le monde à travers les yeux des animaux, et Mélancolie des corbeaux, le beau roman de Sébastien Rutès (2011) y parvient enfin, avec une justesse renversante.

« Sur les hauteurs du parc Montsouris, des féviers d’Amérique poussent le long des pentes de la voie ferrée désaffectée… Certaines nuits, l’entrée du tunnel abandonnée avale des ombres en maraude le long des rails. Paris les digère sans jamais rien recracher. Seul le souffle du vent qui s’engouffre au soir dans son mufle affole le silence… C’est là que je vis, sur la quatrième branche du plus haut févier… Mes voisins connaissent mon goût de la solitude. Que je les inquiète n’explique pas peu qu’ils le respectent. Il faut admettre que je fais rien pour améliorer la réputation des Corbeaux, sans en rajouter : nous n’avons tout bonnement pas de contacts. Je concède d’ailleurs volontiers que ce sont des animaux discrets et de bons voisins. Le couple de Pies de la première branche n’est pas bavard, c’est une chance. La femelle fait en sorte que ses petits ne s’approchent pas. Qui sait ce qu’elle leur raconte sur moi ? »

Une aile amochée a mis Karka en marge de sa propre race, les freux, d’ordinaire si grégaires, et lui a retiré la confiance du Conseil des animaux qui régit, tant bien que mal, les rapports et les conflits entre les différentes espèces cohabitant dans Paris. Acariâtre et solitaire, le corbeau considère Paris de haut, ne conversant plus guère qu’avec quelques mouettes dont il a fait ses disciples. Mais on a de nouveau besoin de lui : convoqué dans les combles de Notre-Dame, il apprend qu’une nouvelle espèce revendique les territoires des bois de Boulogne et de Vincennes. Des lions ! Mais comment peut-il y avoir des lions à Paris ? Et quels dégâts feraient-ils, si les humains venaient à le savoir ? Lentement, maugréant, Karka doit mener son enquête. Complot des chats, complot des chiens, ou bien encore ?

Réfléchissant trop, le corbeau se pose bien des questions sur le libre arbitre, sur la condition animale, sur la peur qui domine tous les sentiments de la Nature, la peur ce grand Sanglier aux pas redoutables. Et de nous livrer son point de vue, témoin si inhabituelle dans la littérature de Paris : « Du haut du février, le brouillard qui cachait Paris était la brume qui monte des mares dans la gelée des matins d’hiver. Au loin, les coupoles du Sacré-Cœur dessinaient des sommets enneigés. Les rares immeubles visibles sur les buttes ressemblaient à ces villages de montagnes perchées sur des glaciers, les maisons transies de froid blotties autour d’incertains clochers. […] Sur ma queue qui dépassait de l’abri, les flocons s’amoncelaient. Tout près de ma tête, suspendue à la mire de pierre, la Pipistrelle grésillait en dormant. Autour, la neige avait tendu un piège blanc. Les montagnes enneigées des immeubles s’estompaient dans la vallée, la forêt reprenait ses droits sur la ville et derrière chaque arbre un loup paraissait embusqué. »

Dans cet hiver parisien, des lions rugissent, et ils ne sont pas enfermés au parc zoologique. Dans son nid de la Tour Eiffel, le vieux maître du Conseil se meurt, tandis que les fauves invisibles commencent à sortir des bois…

#2337

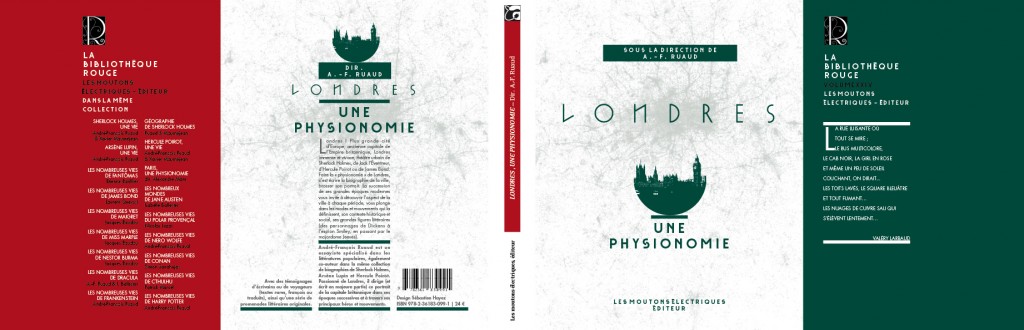

Après quelques hésitations et quelques douleurs qui me sont inhabituelles quand il s’agit d’écrire, j’ai donc enfin terminé les trois derniers articles qu’il me restait à faire pour Londres, une physionomie. Le volume est presque bouclé, tandis que celui sur Paris ne devrait plus trop tarder à également fermer ses portes (coordonné par Alexandre Mare, qui a fait un boulot vraiment enthousiasmant).

J’ai finalement écrit une bonne moitié du Londres — car il y a bien sûr aussi de précieux articles par des collaborateurs, comme Harry Morgan sur les spirites ou Xavier Mauméjean sur les clubs, et puis toute une sélection d’extraits et de témoignages —, et l’avoir maintenant quasi achevé, ce volume, je ne sais pas, ça me fait « tout drôle »… J’avais entamé la rédaction de tout cela dans l’enthousiasme, au début du stage de Mérédith, en mai, et il ne restait plus que trois articles à faire lorsque début août, la mort de Roland m’arrêta soudain dans mon élan. Je me suis enfin remis à écrire, d’abord avec un petit papier pour le Paris essentiellement constitué de copiés-collés du Arsène Lupin, une vie, puis tout de même j’ai avancé dans le Londres édouardien, les fifties et le Blitz. Tout en relisant/corrigeant tout le reste. Après la trilogie Holmes-Lupin-Poirot, menée à bien avec mon complice Mauméjean, ce Londres, une physionomie va représenter pour moi une autre pierre très importante, une sorte de magnum opus de ma passion pour cette métropole. J’ai essayé de mettre tout ce que j’aime, tout ce que je connais, depuis les nuages de Constable jusqu’au pub au-dessus duquel fut rédigé « Rule Britannia »… Et j’espère, forcément, que cela séduira beaucoup de monde. Le sujet est très grand public, très ouvert, et je l’espère plutôt « culte ». L’idée d’un tel volume, c’est de brosser le portrait de la ville époque après époque, à travers ses destins humains, ses héros, son architecture, son atmosphère… Bref, une psychogéographie façon Bibliothèque rouge, c’est-à-dire très portée sur les protagonistes du polar et sur les écrivains qui ont témoigné de cette ville…

Brosser en fait un portrait de « mon » Londres, somme toute, et un tel livre constitue pour moi une sorte de « bout du chemin », en ce qu’il boucle de longues années d’obsession sur Londres, de recherches, de lectures, de promenades et de voyages. Non que je suis lassé de Londres, nullement (je suis en train de relire Neverwhere avec grand plaisir, par exemple), mais pour moi un cycle s’achève, dirait-on. Pas seulement un cycle de découverte de Londres — il va falloir que je m’efforce de découvrir d’autres aspects, d’autres coins de Londres, et c’est déjà ce que j’ai fait lors de mes longues marches durant les dix jours où je logeais à East Finchley, des marches qui emplissent encore ma tête d’une foultitudes d’images et d’impressions, une grande provision urbaine pour passer l’hiver — mais aussi un cycle d’écriture : car maintenant je vais revenir à la fiction.

J’ai écrit pas mal d’essais, ces dernières années, et c’est assez. J’ai abandonné quelques projets qui m’auraient pris beaucoup trop de temps et d’énergie, afin de parvenir à revenir à la fiction. Oh, j’en écrirai encore quelques-uns, des essais : je dois bien entendu écrire le troisième Dico féerique (mais c’est très libre et à la frontière de la fiction, en réalité), je dois revenir avec Julien à Jack l’Éventreur un jour pour une réédition/réécriture, peut-être revenir aussi un autre jour à Jane Austen, on verra, et puis bien sûr il y aura des articles pour les Jeunes détectives, que je commence déjà à préparer — mais disons que les essais ne seront plus ma préoccupation ni mon champ d’écriture principaux. Car je dois relire mes deux premiers romans de SF pour une réédition, écrire les deux autres du cycle, chicchic, tout cela pour un nouvel éditeur, tandis qu’un autre éditeur attend un roman de fantasy « young adult » et que j’en ai largement débuté un autre encore, sans parler d’un roman qui me trotte en tête, bien entamé depuis longtemps, et pour lequel je dois redemander une bourse d’écriture… Plein de choses, niveau fiction, donc, qui surgissent enfin. Ça avance.

(Superbe couverture par Sébastien Hayez !)

#2335

Reçu la (splendide) traduction par Patrick Marcel d’un texte de Ford Madox Ford, datant de 1905, extrait d’un livre d’impressions modernistes sur Londres. Ce sera, bien entendu, au sommaire en mars de Londres, une physionomie. Par exemple :

Entrer dans une ville au moyen de l’un de ces nouveaux véhicules rapides, arriver de n’importe quelle distance – en automobile, disons –, c’est filer trop vite pour distinguer aisément le passage graduel de la campagne à la ville. Il y a des haies, des clochers qui se meuvent rapidement comme entraînés entre des bouquets d’arbres, à l’horizon ; puis viennent des briqueteries, des enseignes d’auberges, à nouveau des panneaux, une hostellerie, des bouts de papiers sur le sentier piétonnier, puis un bus, la poussière qui blanchit les haies, et les blanchit encore plus, une villa, une demi-douzaine de villas, puis des magasins neufs encastrés l’un dans l’autre sans interruption, un bref aperçu d’une grande plaine de toits, grise, sans limites visibles, loin en contrebas ; on dévale rapidement une pente – une descente qu’on perçoit plus en soi-même que par les yeux – et voilà qu’on esquive la circulation serrée, qu’on ralentit, qu’on file le long d’une carriole, qu’on repousse un fiacre vers le trottoir, et tout est fini.