Relisant Neverwhere de Neil Gaiman, je tombe sur un passage où il évoque les brouillards londoniens d’autrefois, le fameux smog, jaune et gluant. Ce phénomène n’existe plus, banni par les mesures du Clean Air Act de 1956 et, plus globalement, le nettoyage de la ville comme de la Tamise. L’autre jour que j’allais partir de Londres, la ville était joliment enveloppée dans une brume « ordinaire », c’est-à-dire un coton blanc. À Lyon non plus, les brouillards d’antan n’existent plus, pour les mêmes raisons : les terrains marécageux ne le sont plus, les fleuves et rivières ont été stabilisés, et les cheminées ne crachent plus leur fumée de charbon ou de bois. Je n’ai connu qu’un seul véritable brouillard lyonnais, une nuit dans la Croix-Rousse, et c’était du blanc, une belle brume opalescente. Pour m’imaginer les « soupes de pois » du London Particular, je dois donc faire appel à ma seule expérience d’un affreux bouillon de ce type. C’était quand j’étais ado, nous étions allé rendre visite à ma vieille sorcière de grand-mère maternelle, qui vivait du côté de Rouen. Et à notre arrivée à Pont de l’Arche, nous entrâmes dans un brouillard incroyable, un vrai mur, à ne plus rien voir, d’une couleur rousse et d’une puanteur terrible. Je me souviens bien de mes impressions, à marcher dans cette soupe infâme, humide et mouvante, mon amusement et mon étonnement, et quand on m’évoque le smog je repense à cet épisode dans l’opacité normande.

Archives mensuelles : décembre 2012

#2337

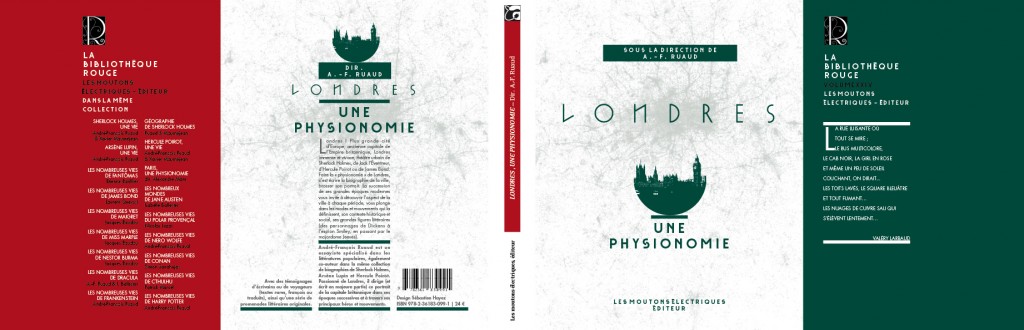

Après quelques hésitations et quelques douleurs qui me sont inhabituelles quand il s’agit d’écrire, j’ai donc enfin terminé les trois derniers articles qu’il me restait à faire pour Londres, une physionomie. Le volume est presque bouclé, tandis que celui sur Paris ne devrait plus trop tarder à également fermer ses portes (coordonné par Alexandre Mare, qui a fait un boulot vraiment enthousiasmant).

J’ai finalement écrit une bonne moitié du Londres — car il y a bien sûr aussi de précieux articles par des collaborateurs, comme Harry Morgan sur les spirites ou Xavier Mauméjean sur les clubs, et puis toute une sélection d’extraits et de témoignages —, et l’avoir maintenant quasi achevé, ce volume, je ne sais pas, ça me fait « tout drôle »… J’avais entamé la rédaction de tout cela dans l’enthousiasme, au début du stage de Mérédith, en mai, et il ne restait plus que trois articles à faire lorsque début août, la mort de Roland m’arrêta soudain dans mon élan. Je me suis enfin remis à écrire, d’abord avec un petit papier pour le Paris essentiellement constitué de copiés-collés du Arsène Lupin, une vie, puis tout de même j’ai avancé dans le Londres édouardien, les fifties et le Blitz. Tout en relisant/corrigeant tout le reste. Après la trilogie Holmes-Lupin-Poirot, menée à bien avec mon complice Mauméjean, ce Londres, une physionomie va représenter pour moi une autre pierre très importante, une sorte de magnum opus de ma passion pour cette métropole. J’ai essayé de mettre tout ce que j’aime, tout ce que je connais, depuis les nuages de Constable jusqu’au pub au-dessus duquel fut rédigé « Rule Britannia »… Et j’espère, forcément, que cela séduira beaucoup de monde. Le sujet est très grand public, très ouvert, et je l’espère plutôt « culte ». L’idée d’un tel volume, c’est de brosser le portrait de la ville époque après époque, à travers ses destins humains, ses héros, son architecture, son atmosphère… Bref, une psychogéographie façon Bibliothèque rouge, c’est-à-dire très portée sur les protagonistes du polar et sur les écrivains qui ont témoigné de cette ville…

Brosser en fait un portrait de « mon » Londres, somme toute, et un tel livre constitue pour moi une sorte de « bout du chemin », en ce qu’il boucle de longues années d’obsession sur Londres, de recherches, de lectures, de promenades et de voyages. Non que je suis lassé de Londres, nullement (je suis en train de relire Neverwhere avec grand plaisir, par exemple), mais pour moi un cycle s’achève, dirait-on. Pas seulement un cycle de découverte de Londres — il va falloir que je m’efforce de découvrir d’autres aspects, d’autres coins de Londres, et c’est déjà ce que j’ai fait lors de mes longues marches durant les dix jours où je logeais à East Finchley, des marches qui emplissent encore ma tête d’une foultitudes d’images et d’impressions, une grande provision urbaine pour passer l’hiver — mais aussi un cycle d’écriture : car maintenant je vais revenir à la fiction.

J’ai écrit pas mal d’essais, ces dernières années, et c’est assez. J’ai abandonné quelques projets qui m’auraient pris beaucoup trop de temps et d’énergie, afin de parvenir à revenir à la fiction. Oh, j’en écrirai encore quelques-uns, des essais : je dois bien entendu écrire le troisième Dico féerique (mais c’est très libre et à la frontière de la fiction, en réalité), je dois revenir avec Julien à Jack l’Éventreur un jour pour une réédition/réécriture, peut-être revenir aussi un autre jour à Jane Austen, on verra, et puis bien sûr il y aura des articles pour les Jeunes détectives, que je commence déjà à préparer — mais disons que les essais ne seront plus ma préoccupation ni mon champ d’écriture principaux. Car je dois relire mes deux premiers romans de SF pour une réédition, écrire les deux autres du cycle, chicchic, tout cela pour un nouvel éditeur, tandis qu’un autre éditeur attend un roman de fantasy « young adult » et que j’en ai largement débuté un autre encore, sans parler d’un roman qui me trotte en tête, bien entamé depuis longtemps, et pour lequel je dois redemander une bourse d’écriture… Plein de choses, niveau fiction, donc, qui surgissent enfin. Ça avance.

(Superbe couverture par Sébastien Hayez !)

#2336

#2335

Reçu la (splendide) traduction par Patrick Marcel d’un texte de Ford Madox Ford, datant de 1905, extrait d’un livre d’impressions modernistes sur Londres. Ce sera, bien entendu, au sommaire en mars de Londres, une physionomie. Par exemple :

Entrer dans une ville au moyen de l’un de ces nouveaux véhicules rapides, arriver de n’importe quelle distance – en automobile, disons –, c’est filer trop vite pour distinguer aisément le passage graduel de la campagne à la ville. Il y a des haies, des clochers qui se meuvent rapidement comme entraînés entre des bouquets d’arbres, à l’horizon ; puis viennent des briqueteries, des enseignes d’auberges, à nouveau des panneaux, une hostellerie, des bouts de papiers sur le sentier piétonnier, puis un bus, la poussière qui blanchit les haies, et les blanchit encore plus, une villa, une demi-douzaine de villas, puis des magasins neufs encastrés l’un dans l’autre sans interruption, un bref aperçu d’une grande plaine de toits, grise, sans limites visibles, loin en contrebas ; on dévale rapidement une pente – une descente qu’on perçoit plus en soi-même que par les yeux – et voilà qu’on esquive la circulation serrée, qu’on ralentit, qu’on file le long d’une carriole, qu’on repousse un fiacre vers le trottoir, et tout est fini.

#2334

« Il faudra prendre conscience un jour, et vraisemblablement ce jour est-il proche, de ce qui manque avant tout à nos grandes villes : des lieux calmes et vastes, d’amples dimensions où méditer […] des édifices et des jardins qui expriment comme un tout la sublimité de la réflexion et du cheminement à l’écart. » (Nietzsche, Le Gai savoir, 1882)